2 – « Je ne sais d’où vous êtes !

Eloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal ! »

(Lc 13,27)

« Rendez-vous puissants dans le Seigneur…

pour pouvoir résister aux ruses du Diable ! »

(Ep 6,10-11)

Dans cette seconde approche sur l’enfer, je ne veux pas « lourdement » insister… et la prochaine fois, nous terminerons par une méditation sur l’indicible bonheur du Ciel où Dieu nous appelle tous ! Mais il faut être « réaliste » avec les vérités de la foi : mal les connaître, les rejeter ou les mettre entre parenthèses est dangereux selon la sagesse de l’Evangile. Il ne s’agit donc pas de se faire peur, mais de les regarder en face dans la paix du cœur pour mener le « bon combat » vers la joie du Ciel… Et ici, n’oublions jamais la vérité première de notre foi catholique : le Père veut « tous » nous sauver à travers son Fils crucifié et vainqueur de la mort par sa Résurrection ! Ainsi, la puissance de L’Esprit nous est donnée par le Cœur ouvert de Jésus sur la Croix… (Jn 19,34) qui nous a offert également la tendresse de sa Mère (Jn 19,27) pour le suivre…

En cette période où, plus que jamais, le Tentateur assaille notre civilisation sur tous les fronts ; Saint Pierre nous dévoile « le combat primordial » qui se cache derrière tous les autres : « Soyez sobres, veillez ! Votre adversaire, le Diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermes dans la foi ! » (1 P 5,8-9). Il est donc urgent de faire la lumière en nos vies. Dans la puissance et la persévérance de la foi à travers les sacrements de l’Eglise, nous avons la force pour vaincre l’enfer sous toutes ses formes et cheminer courageusement vers le Ciel !…

Ainsi, pour comprendre l’enjeu primordial de nos vies où se joue notre éternité, écoutons encore la sagesse des Saints ! Et d’abord Sainte Thérèse d’Avila : Docteur de l’Eglise et Fondatrice du Carmel réformé, elle est un des plus grands maîtres spirituels de tous les temps. Femme réaliste et pleine d’humour, ses Ecrits spirituels demeurent une référence pour tous ! Du « Chemin de la perfection » au « Château de l’âme », celle qu’on appelle souvent « la Madre » a reçu du Seigneur Jésus une admirable sagesse sur les voies de l’oraison silencieuse et le mystère de l’âme. Et cependant, cette Sainte si attachante peut nous paraître parfois un aigle mystique de haut vol, hors de notre portée !

Comprenons bien que si les Saintes et les Saints nous ravissent et nous aident par leurs vies et leurs écrits, Dieu ne nous demande pas de devenir leur « photocopie » ! Comme l’a si bien compris Sainte Petite Thérèse, (qui n’était « pas facile à décourager… »), la sainteté « unique » de chaque enfant de Dieu se joue d’abord dans la découverte des bras du Sauveur : « L’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus !… Il faut donc que je reste petite, que je le devienne de plus en plus[1] ! » Et Saint Jean Chrysostome ajouterait : « Dieu ne nous demande pas de réussir, mais de travailler ! » La réussite ne se fera pas sans notre effort constant, mais la sainteté est aussi et surtout l’œuvre mystérieuse de la Miséricorde… Les Saints sont, comme nous, des pécheurs sauvés et transfigurés par l’amour du Christ, et cela est tellement vrai que la grande Sainte Thérèse d’Avila a vu en enfer la « place » qu’elle avait méritée pour ses péchés ! Alors pour rectifier notre regard parfois trop peu évangélique, écoutons ici son témoignage :

« Un jour, étant en oraison… Je me trouvais subitement, sans savoir comment, transportée tout entière en enfer. Le Seigneur, je le compris, voulait me montrer la place que les démons m’y avaient préparée et que j’avais méritée par mes péchés. Cette vision dura très peu… mais il me serait impossible d’en perde jamais le souvenir.

L’entrée me parut semblable à une ruelle très longue et très étroite… à un four extrêmement bas, obscur et resserré. Le fond était comme une eau fangeuse, très sale, infecte et remplie de reptiles venimeux. A l’extrémité se trouvait une cavité creusée dans une muraille en forme d’alcôve où je me vis placée très à l’étroit…

Quant à la souffrance que j’endurai dans ce réduit, il me semble impossible d’en donner la moindre idée ; on ne saurait la comprendre. Je sentis dans mon âme « un feu » dont je suis impuissante à dire la nature, tandis que mon corps passait par des tourments intolérables ! J’avais cependant enduré dans ma vie des souffrances bien cruelles… mais tout cela n’est rien en comparaison de ce que je souffris dans ce cachot ! De plus, je voyais que ce tourment devait être sans fin et sans relâche ! Et cependant, toutes ces souffrances ne sont rien encore auprès de l’agonie de l’âme. Elle éprouve une oppression, une angoisse, une affliction si sensible et si profonde, que je saurais l’exprimer… ici, c’est l’âme elle-même qui se met en pièces !… Je le répète, ce qu’il y a de plus affreux, c’est ce feu intérieur et ce désespoir de l’âme !…

Je compris bien que c’était une grande grâce et que le Seigneur voulait me faire voir de mes propres yeux l’abîme d’où sa miséricorde m’avait délivrée[2]… »

On a souvent sur terre comme des surgissements de l’enfer à travers des meurtres atroces, les horreurs des guerres où celles des camps de concentration durant la 2° guerre mondiale. Mais comme le décrit Sainte Thérèse d’Avila : « La torture du feu de ce monde est bien peu de chose en comparaison du feu de l’enfer ! » Et contrairement à l’état d’esprit de nos contemporains qui refusent, pour la majorité, ce mystère de la foi… la Madre témoigne que cette vision de l’enfer a été une des plus grandes grâces de sa vie accordée par le Seigneur : « Elle a produit en moi le plus grand profit. Elle m’a ôté la crainte des tribulations et des contradictions de la vie, elle m’a donné le courage de les supporter ; et elle m’a stimulée à remercier le Seigneur de m’avoir délivrée… Depuis lors, je le répète, tout me paraît facile en comparaison d’un seul instant de ces tortures !… Et cette vision m’a procuré, en outre, une douleur immense de la perte de tant d’âmes… et les plus ardents désirs d’être utile aux âmes[3] ! »

Dans le cheminement de notre foi, il est précieux de comprendre à nouveau que notre passage « unique » sur terre prépare notre éternité… et de bien saisir que la vie actuelle de chacune et chacun est d’abord un combat où nos choix pèsent lourd ! C’est pourquoi le témoignage des Saints sur l’enfer est si précieux pour nous garder éveillés dans la vérité et l’amour.

Au XV° siècle, Sainte Françoise Romaine[4] est sans aucun doute celle qui donne les précisions les plus terribles et le plus précises sur les réalités de l’enfer… Dans les 93 visions qu’elle a dictées à son confesseur, elle rapporte sa vision de la splendeur au Ciel, et en particulier celle de la Sainte Vierge avec ses trois couronnes : « Virginité, Humilité et Gloire ! » Dans la 17° vision, Dieu lui a montré sa divinité comme « un Principe sans principe et une fin sans fin ! » Sainte Marie-Madeleine et Sainte Agnès lui apprirent comment « entrer dans le Cœur de Jésus… en se faisant si petit comme un grain de millet jeté au fond d’une rivière profonde ! » Elle tint aussi « Jésus sur ses genoux qui avait la forme d’un petit agneau… »

Mais le plus connu de ses écrits fut son « Traité de l’enfer » (1414). Elle y fut conduite par l’Archange Raphaël et arrivée à la porte de ce royaume effroyable, elle lut ces paroles écrites en lettres de feu :

« Ce lieu est l’enfer, où il n’y a ni repos, ni consolation, ni espérance !… La porte s’ouvrit et Françoise regarda : « elle vit un abîme si profond, si épouvantable, d’où s’échappaient des cris affreux et des odeurs si insupportables que depuis, elle n’en pouvait parler sans que son sang se glaçât dans ses veines…

Dans cet abîme effroyable, vivait un immense dragon qui en occupait toute la longueur… Elle aperçut Satan sous la forme la plus terrifiante qu’il soit possible d’imaginer… Une de ses mains menaçait le Ciel, et l’autre semblait indiquer le fond du précipice !… A cette vision en succéda une autre. La servante de Dieu aperçut de tous côtés des âmes que les esprits qui les avaient tentées ramenaient dans cette affreuse demeure… Tout ce que la bienheureuse voyait et entendait la remplissait d’épouvante ; mais son guide (Saint Raphaël Archange) avait grand soin de la rassurer et de la fortifier. »

Tout cela peut nous paraître irréel dans notre civilisation pourtant si folle et si décadente : on refusera l’enfer « taxé » de vision moyenâgeuse au nom de l’évolution moderne ; mais en même temps, on accueille sans problèmes l’influence ténébreuse « d’Halloween » sur nos enfants ou les signes démoniaques des « festivals de l’enfer – Hellfest » pour une jeunesse envoutée par la musique métal et les signes démoniaques !

Aussi, comme l’a dit Saint Paul, il nous faut revêtir aujourd’hui plus que jamais « l’armure de Dieu » pour résister à cette invasion des ténèbres :

« Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force ! Revêtez l’armure de Dieu, pour pouvoir résister aux manœuvres du Diable. Car ce n’est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les Esprit du Mal qui habitent les espaces célestes. C’est pour cela qu’il vous faut endosser l’armure de Dieu afin qu’au jour mauvais vous puissiez résister et rester ferme… Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps, dans l’Esprit ; apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints ! » (Ep 6,10-13 et 18-19).

Plus près de nous, Sainte Faustine dont le message unique sur la miséricorde est devenu universel, a aussi visité les horreurs de l’enfer : « Aujourd’hui, j’ai été dans les gouffres de l’enfer, introduite par un Ange. C’est un lieu de grands supplices et son étendue est terriblement grande… et le premier supplice qui fait l’enfer, c’est la perte de Dieu !… avec la continuelle compagnie de Satan… un désespoir terrible, la haine de Dieu, les malédictions, les blasphèmes ! Ces sont des supplices que tous les damnés souffrent ensemble… Il y a de terribles cachots, des gouffres de torture où chaque supplice diffère de l’autre ; je serais morte à la vue de ces terribles souffrances, si la toute-puissance de Dieu ne m’avait soutenue… J’écris cela sur l’ordre de Dieu pour qu’aucune âme ne puisse s’excuser en disant qu’il n’y a pas d’enfer, ou que personne n’y a été et ne sait comment c’est[5] ! »

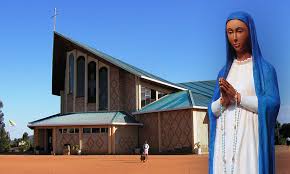

Concluons par les Apparitions de la Vierge aux trois enfants à Fatima en 1917 car elles sont un « tournant décisif » dans le grand combat des derniers temps ! Le 13 juillet, en particulier, Notre Dame souleva le voile de l’invisible et fit vivre à Lucia, Jacinta et Francisco une expérience qui bouleversera leur vie… C’est la terrible vision sur l’horreur de l’enfer ! Lucia en a témoigné en des termes très précis :

« La Vierge ouvrit de nouveau les mains, comme les deux derniers mois. Le reflet de la lumière parut pénétrer la terre et nous vîmes comme un océan de feu, et plongés dans ce feu, les démons et les âmes (des damnés). Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou bronzées, ayant des formes humaines. Elles flottaient dans cet incendie, soulevées par les flammes qui sortaient d’elles-mêmes, avec des nuages de fumée… Elles retombaient de tous côtés, comme les étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur ! Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes d’animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme des charbons noirs embrasés… »

Ensuite, Lucia précise : « Effrayés, comme pour demander secours, nous avons levés les yeux vers Notre Dame ! Cette vision ne dura qu’un moment, grâce à notre bonne Mère du Ciel qui, lors de la première Apparition, nous avait promis de nous emmener au Ciel ! Sans quoi, je crois que nous serions morts d’épouvante et de peur ! »

Cette vision nous révèle à nouveau de quelle horreur éternelle Jésus est venu nous « sauver » ! Et elle nous laisse aussi deviner le sens profond des combats de ce monde… Remarquons également que dans la pédagogie de la Vierge, la perspective du Ciel est première dans l’expérience : ce n’est qu’après cette finalité promise d’aller au Ciel que Marie révèle un court instant la réalité de l’enfer aux enfants de Fatima.

Prenons conscience que ce terrible message, Notre Dame l’adresse à « chacun de nous » ! Sa maternelle tendresse nous prévient et veut nous protéger de l’horreur d’être « loin de Dieu » pour toujours… C’est une leçon décisive pour notre foi, car dans le salut offert à travers le Christ en Croix, le Ciel s’ouvre en son Cœur transpercé ! (Jn 19,34). Ainsi, ce « désir du Ciel » doit sans cesse orienter et soulever nos vies en s’incarnant dans une prière continuelle et une charité rayonnante… Nous sommes nés pour « voir Dieu » ! (Jn 3,2).

+Marie-Mickaël

[1] Sainte Thérèse de Lisieux, Œuvres Complètes, Manuscrit C, p. 238. Cerf-DDB, 1992.

[2] Sainte Thérèse de Jésus, Vie écrite par elle-même, Traduction Grégoire de Saint Joseph, Seuil 1949, Chap. 32, p.344-346,

[3] Sainte Thérèse de Jésus, Vie, op. cit., Chap. 32, p. 346-347.

[4] Sainte Françoise Romaine, 1384 – 1440.

[5] On peut retrouver le témoignage complet de Sainte Faustine au n° 741 de son « Petit Journal ».